论文原作者Thomas Theeg from Laser Zentrum Hannover e.V., Hannover, German.

更多作者信息请参考https://ieeexplore.ieee.org/author/37713172600

免责声明:论文中文内容转载自 ACT激光聚汇微信公众号,仅作为学习交流之用,侵删。

CO₂ 激光功率的空间和时间控制,能够自动、可靠和定制地生产复杂的熔融单模和多模光纤组件,用于光纤激光器和放大器以及基于光纤的光束传输系统。除了熔接灵活性之外,CO₂ 激光还提供可重复使用且无污染的各种玻璃加热方法,维护需求显著减少。

空芯和大模场面积光纤的端帽熔接

大模场面积(LMA)光纤,尤其是空芯光纤的熔接必须要极度小心。因此,将端帽(由纯熔石英制成的光学棒)熔接到这些类型的光纤上,需要极为精密控制的玻璃焊接工艺,因此基于激光的玻璃加热工艺被认为是一种有前途的方法。[1,2]在该熔接技术中,两项基本任务是在熔接区内准确定位激光束,以及准确设置光纤和端帽玻璃的粘度。玻璃的粘度随温度而变化。[3,4]因此,至关重要的是可重复的高质量光纤端帽熔接工艺,必须具有连续且精确控制的熔接温度。

德国FiberBridge Photonics公司开发了一款基于CO₂ 激光的熔接机,称为End Cap 2540,它可以在整个过程中实时(毫秒范围)控制光纤熔接温度(见图1)。这款基于CO₂ 激光的垂直熔接机,可以熔接端帽和尺寸高达50mm的其他光学元件。较大的端帽不需要额外的引锥,因此可以使用市场上广泛的标准光学元件。

图1:基于CO₂ 激光的熔接机End Cap 2540,用于将不同尺寸和不同形状的光学元件垂直熔接到光纤端面上(参见图5中的熔接示例)。

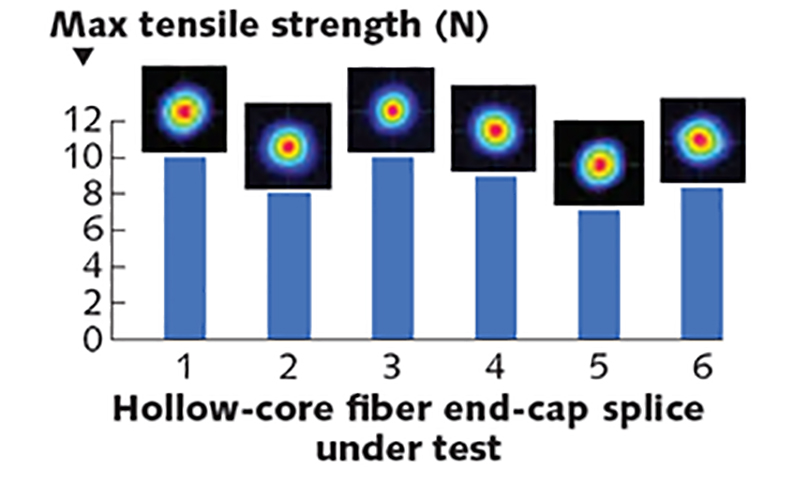

该系统还具有用于激光束的自动定位系统,确保激光束在熔接区域内的精确对准。这种高水平的工艺控制,为空芯光纤和LMA光纤提供了出色的光学(光束质量和偏振)和机械(拉伸强度)性能。图2显示了在六根空芯光纤(NKT Photonics的HC-1060光子晶体光纤)的端帽熔接之后,与光束轮廓和最大测量抗拉强度有关的熔接结果。镀有减反射(AR)膜的端帽的直径为6mm,长度为5mm。对于每个端帽熔接,空芯光纤的光束轮廓均能保留。通过在激光熔接过程中使用温度和光束位置控制,可以实现熔接的可重复性。

图2:使用基于CO₂ 激光的熔接机End Cap 2540,对六根空芯光纤(NKT Photonics的HC-1060光子晶体光纤)进行端帽熔接处理后,显示的光束轮廓和最大测量抗拉强度。

Max tensile strength:最大抗拉强度

Hollow-core fiber end-cap splice under test:空芯光纤端帽熔接测试

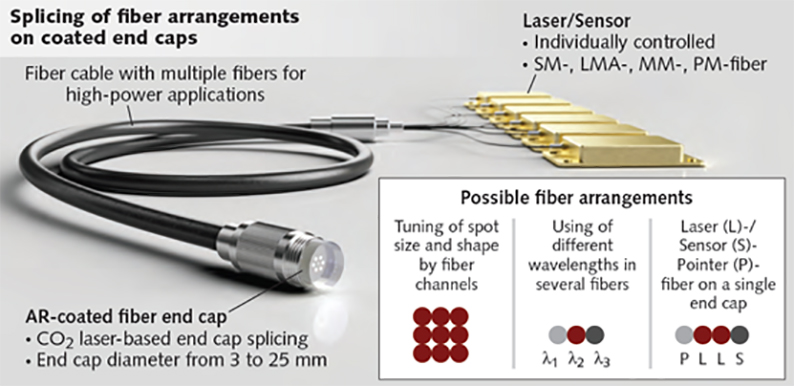

对LMA光纤(PM-DC-10/125、PM-DC-25/250、PM-DC-30/250、PM-DC-20/400和PM-DC-25/400)的研究显示,镀AR膜的光纤端帽可以用特殊的、对温度敏感的熔接工艺制造,并且不会损坏端帽的AR膜。在研究中使用了直径分别为3mm、6mm和12.7mm的端帽(见图3)。

图3:图中显示了在特定排布中,用于高功率应用的多根光纤的端帽熔接。可以使用基于CO₂ 激光的End Cap 2540光纤熔接机(少量光纤),或Fiber Array 3010工作站(可以线性排布多达30根光纤)对这些多根光纤排布进行端帽熔接。

Splicing of fiber arrangements on coated end caps:将光纤排布熔接在镀膜的端帽上

Fiber cable with multiple fibers for high-powerapplications:用于高功率应用的多芯光纤光缆

AR-coated fiber end cap:镀减反膜的光纤端帽

CO₂ laser-based end cap splicing:基于CO₂ 激光的端帽熔接

End cap diameter from 3 to 25 mm:端帽直径3~25mm

Laser/Sensor:激光器/传感器

Individually controlled:单独控制

Possible fiber arrangements:可能的光纤排布

Tuning of spot size and shape by fiber channels:通过光纤通道调谐光斑尺寸和形状

Using of different wavelengths in several fibers:在几根光纤中使用不同的波长

Laser (L)-/Sensor (S)-Pointer (P)-fiber on a single endcap:单个端帽上的激光器(L)-/传感器(S)-指向器(P)光纤

所有熔接端帽的LMA光纤的光束质量和偏振都得以保持。熔接的低光学插入损耗,与适用于镀AR膜端帽的熔接工艺相结合,允许通过光纤端帽传输高功率激光。对熔接端帽的LMA光纤的研究结果显示,其可以轻松应对1kW的激光功率。

基于CO2激光的高功率光纤阵列熔接

将多根光纤熔接到端帽上是一项艰巨的任务。作为热源,CO2激光提供了将多光纤排布熔接到不同光学元件上的自由度。图4中显示了将具有20根LMA光纤(DC-25/250)的光纤阵列,熔接到直径为0.5英寸的镀AR膜的光纤端帽上的示例。该光纤阵列的熔接是由End Cap 2540熔接机的高级版本Fiber Array 3010熔接机完成的。

为了以各种排布熔接多根光纤,需要根据端帽上的光纤数量和排布来调整熔接区域。基于CO2激光的光纤熔接系统(End Cap 2540/Fiber Array 3010),能够熔接具有不同光纤排布和光纤类型的光纤阵列。可以熔接单模光纤、多模光纤和保偏光纤。

带端帽的光纤排布,可以通过单独的光纤通道控制,合束出高激光功率,以及调整合束后的激光束的大小和形状。另外,可以使用单独的光纤通道,作为传感器或用于对工件或样品进行定位/标记。这种针对高激光功率水平的一体式坚固设计,有望用于材料加工领域,如半导体激光器的直接焊接应用、激光焊接、激光打标、3D打印、光谱学、光纤医疗应用以及高功率RGB照明。

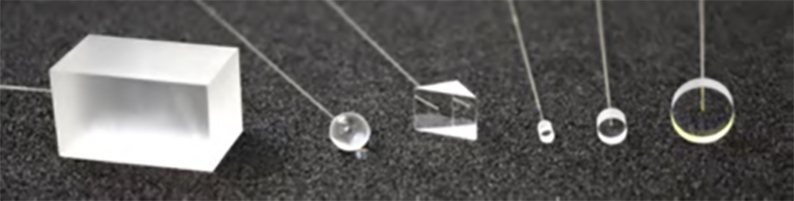

将各种光学元件熔接到光纤输出

对于许多应用,必须以某种方式对光纤的输出光束进行整形和导引。这可以通过形成光纤尖端,或将明确的光学元件熔接到光纤端面来实现。图5显示了用End Cap 2540激光熔接机熔接的不同的光学元件。这里的熔接灵活性也归因于以下事实:在整个处理时间内,激光束在空间和时间上都得到了很好的控制。利用这种技术,可以熔接球透镜、立方体、球形和聚光透镜、光学窗口、分束器或任何形状的光学元件。

此外,通过将较小的光学元件熔接到光纤端面上来制造光纤尖端,对于医疗设备来说非常有用,例如用于制造外科手术或泌尿外科探针。[5]传统上,诸如弯曲的球(透镜)之类的光纤头形状,是利用传统熔接机系统(电极或细丝)加热光纤尖端来制备的。[6]因此,光纤端部可以用光纤材料形成,当然这也会受到一定的限制。光学元件的熔接,具有可以将任意光学元件连接到光纤端面的优点。这为光纤输出辐射的整形和导引几乎带来了无限可能。

另一种常见的光纤尖端类型是带角度的光纤头(侧面出射技术)。这些光纤尖端用于在人体中去除组织。对于这种应用,还可以用控制良好的CO2激光束,将单独设计的光学元件熔接到光纤端面上。根据特定的医学要求,可以使用CO2激光熔接技术,来调整光纤尖端的侧面或径向(内辐射)激光发射。

图4:具有20根LMA光纤(DC-25/250)的光纤阵列,将其熔接到直径为0.5英寸的镀AR膜的端帽上。

图5:图中的案例显示了使用End Cap 2540熔接工作站,熔接光学元件的灵活性;镀有AR膜的最大端帽的直径为12.7mm,可以熔接的光学元件的最大尺寸在50mm范围内。

用于光纤到光纤熔接的成熟熔接装置已经在市场上存在很多年了。可以控制加热区位置和大小的基于CO2激光的光纤熔接系统的出现,为“将单根和多根光纤熔接到各种尺寸和形状的光学元件上”开辟了新的可能性。实时控制熔接温度的能力,使精确和可重复的熔接结果达到了新水平。温度控制的熔接还为熔接不同的玻璃类型(例如软玻璃光纤)带来了可能性。

参考文献

1. H. Fujita, Y. Suzaki, and A.Tachibana, Appl. Opt., 15, 320–321 (1976).

2. J. H. Chong and M. K. Rao, Opt. Express, 11, 1365–1370 (2003).

3. See http://bit.ly/HeraeusRef.

4. See http://bit.ly/SchottRef.

5. G. Keiser, F. Xiong, Y. Cui,and P. P. Shum, J. Biomed. Opt., 19, 8, 080902 (Aug. 28, 2014);http://bit.ly/JBiomedOpt.

6. K. Bescherer, D. Munzke, O.Reich, and H.-P. Loock, Appl. Opt., 52, B40–B45 (2013).

手机官网

手机官网

官方微信

官方微信

网站地图

网站地图