免责声明:文章转载自网络,仅供行业学习交流之用,侵删。

标准单模光纤在实际使用中必然会偏离完美的圆对称,即使偏差非常小。这些偏差主要可分以下三种:

几何偏差,比如纤芯不对称或偏离中心。

光学偏差,比如材料折射率不是均匀的。

力学偏差,由此导致应力双折射。

力学偏差的原因之一是光纤中存在张力。光纤在生产过程中迅速冷却,这本身就容易引入张力,而光纤在使用中发生弯曲也会有张力。由于偏离完美的圆对称,两正交偏振平面不再是任意选择的,而且两种偏振模式沿光纤传播时将出现时间差,由此导致偏振模色散。

非保偏光纤 保偏光纤

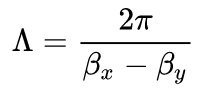

偏振模色散的量化

考虑到偏振模色散,我们需要两个传播常数,此处分别用βₓ和βᵧ表示x和y方向上两个线偏振态的传播常数。只要两者不相等,偏振方向平行x和y轴的两个光波在传播时就会有差异,它们将交替地同相和不同相。发生这种现象的空间周期叫做拍长(Λ):

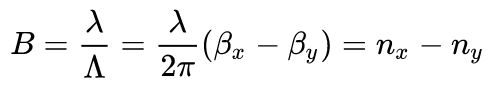

模式双折射(B)和拍长(Λ)的关系如下:

模式双折射(B)等于两轴折射率之差,受波长的影响很小,但拍长基本和波长成正比。标准单模光纤的B值在10⁻⁷到10⁻⁸量级,而且两正交偏振轴的方向是随机的,其拍长在10⁷λ到10⁸λ量级,这是数米的长度。如果光纤弯曲很大,比如卷绕在线轴上,双折射可能达到10⁻⁵量级,对应的拍长也相应地减小。

如果只考虑相速度,任意偏振的光信号分解成两正交偏振态将出现时间差:

转化为色散:

如果严格考虑群速度,标准单模光纤的典型偏振模色散是0.1 ps/km。虽然很小,但在某些情况下也是无法忽略的。偏振模色散现在是进一步提高光纤数据传输容量的重大阻碍。

避免偏振模色散:保偏光纤

标准单模光纤无法保持偏振态。为了让光纤保偏,我们可能想到减小残留的双折射。但这是个很繁杂的任务,即使通过改进生产工艺可以消除内部张力,光纤在实际使用中仍不免要发生弯曲,这是生产商无法控制的。

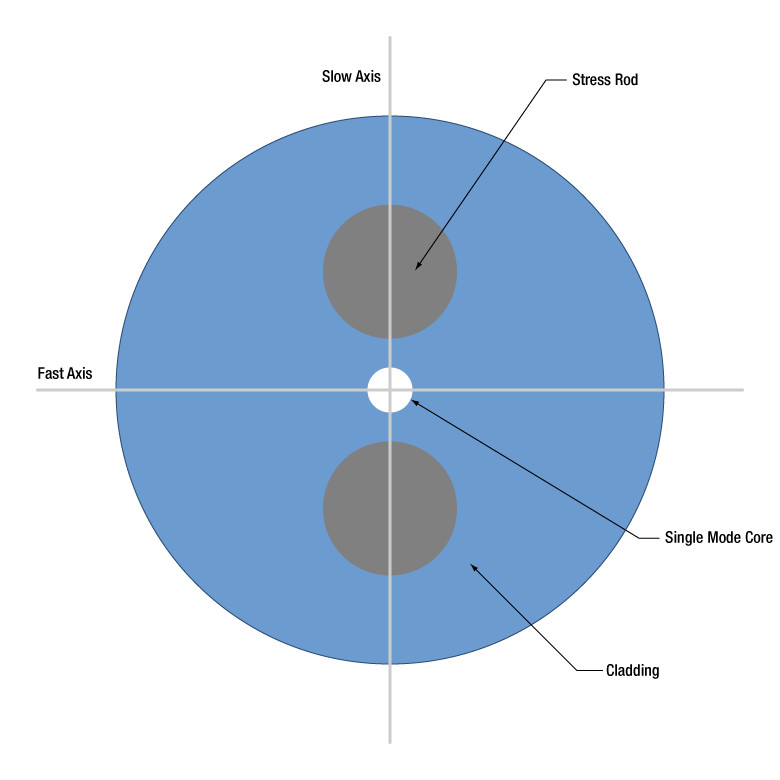

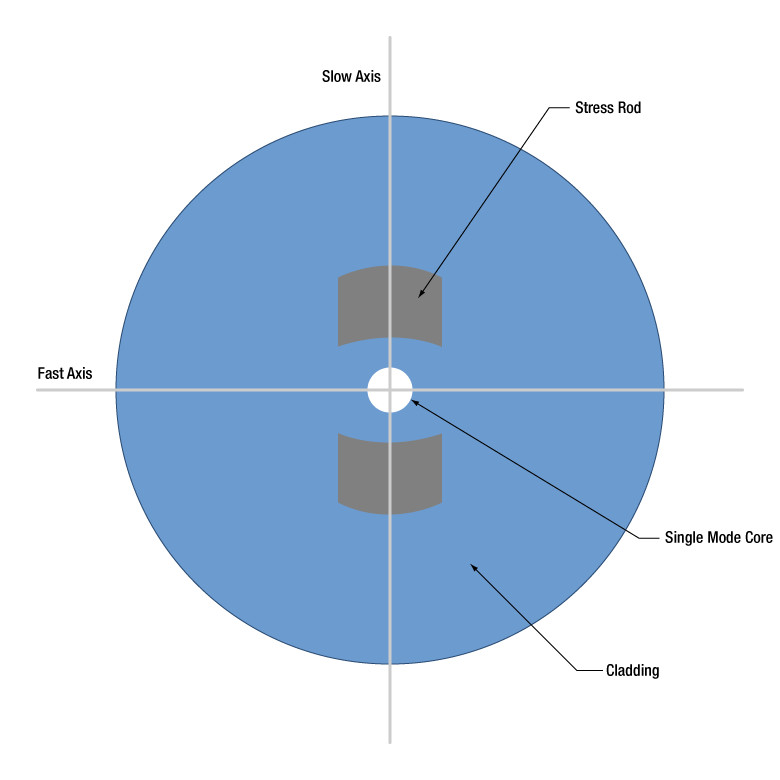

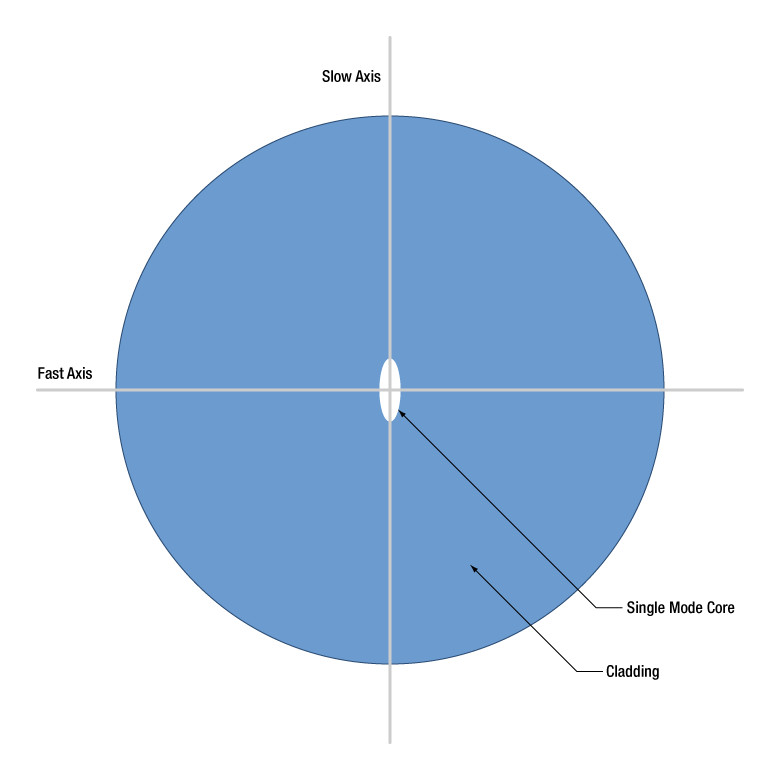

1982年,贝尔实验室的Roger Stolen和南安普顿大学的David Payne几何同时想到了一种出人意料的方法:如果双折射无法减小到可忽略的水平,那不妨故意将其大大提高!这很容易做到,比如将纤芯做成椭圆形或者额外插入结构化元件破坏圆对称。大多数情况下是通过插入热膨胀系数略有不同的元件来破坏圆对称,在生产过程最后冷却玻璃时,光纤中就会形成应力。下面展示了三种常见的结构。

这些几何结构的双折射(B)在3到8x10⁻⁴范围,对应的拍长(Λ)为1到3 mm。这个拍长相比标准单模光纤减小了三个量级,并且远小于光纤可能发生的最小弯曲半径。因此,由于光纤中原本就有很强的双折射,远高于实际使用中出现的随机双折射,因此后者就可以被忽略了。为了保持入射线偏振光的偏振态,其偏振方向必须和快轴或慢轴平行。

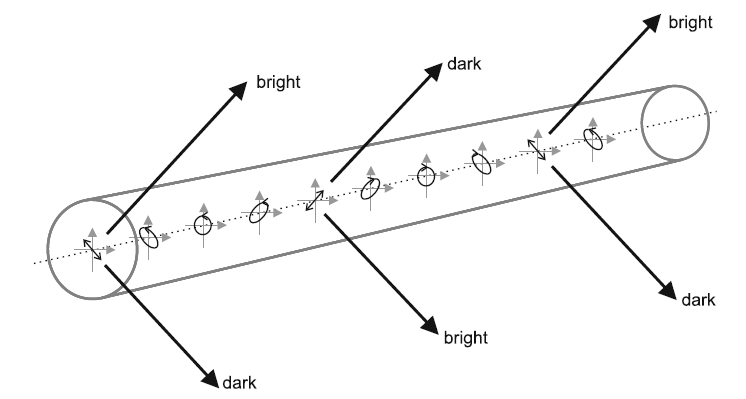

但如果偏振方向和两轴成一定角度,我们可想象光沿两轴分解。因为两偏振分量的折射率不同,所以传播速度不同。偏振态将周期性地变化:线偏振、椭圆偏振、圆偏振、椭圆偏振、线偏振…… 利用这种偏振演变过程可以很简单地测量拍长,因为根据不同的偏振态,从光纤侧面溢出的微弱散射光看起来就像受到空间调制。我们从明暗区域的周期结构就能测出拍长。

描述拍长的示意图

显微镜测量结果

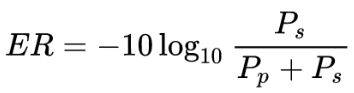

保偏性能可用消光比(ER)表示:

其中下标p和s用于区分平行和垂直偏振分量的功率。对于较短长度,比如小于20米,保偏光纤的消光比正常能达到40 dB,长度到1千米时,消光比会降至20 dB典型值,如果光纤弯曲很大或受到挤压,那还可能继续降低至15 dB。

生厂商很难规定保偏光纤的消光比,因为光纤长度、布线方式和输入光的偏振变化和对准条件都会影响结果。但拍长则和以上因素无关,因此生产商常提供的是拍长规格。拍长越小越好。

保偏光纤的生产工艺比标准光纤更复杂,而且损耗略高。保偏光纤从没有成为通信的标准,即使是跨洋等长距离信息传输应用需要克服偏振模色散问题也没有使用保偏光纤,但它们已用于其它对偏振灵敏的光学应用中,比如光纤激光器、干涉、计量和传感等。

手机官网

手机官网

官方微信

官方微信

网站地图

网站地图